![]()

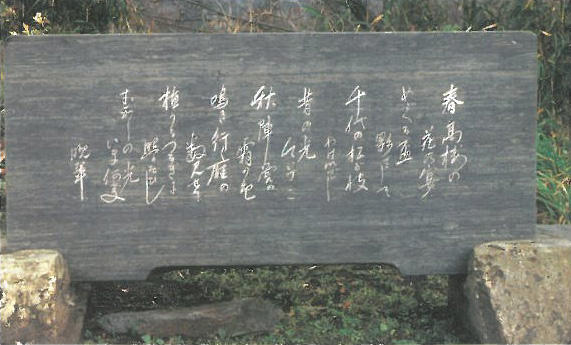

昭和14年(1939)、リンゴ狩りに訪れた晩翠が九戸城の悲話を聞き、書き残した「荒城の月」を刻んだ碑です。

![]()

東北最古といわれる城郭の石垣は、天正19年(1591)の落城直後に築かれ、蒲生氏郷をはじめとする大名の配下で穴太衆(あのうしゅう)という石垣構築専門集団によるものと考えられています。

![]()

敵情遠望や射撃のために設けられた隅櫓のあった場所で、海抜139mと最も標高が高く眺望が効きます。登ると上方軍の布陣した山並みも望めます。当時は数間の高さの櫓があった場所です。

![]()

天正時代の様式を良く残したクランク状の出入口です。春には桜花が咲き乱れる景観になります。

![]()

現在見える姿は本丸と共に福岡城の姿です。九戸城時代にも一部、土塁が構築されていた可能性があります。また、東側では竪穴式の工房や大型の建物が立ち並んでいた区間が見つかっています。

![]()

二ノ丸搦手(からめて)門跡から堀底道を北へ進むと、白鳥川の断崖を眼下にすることができます。まさに難攻不落の城であったことが実感できる景観です。

![]()

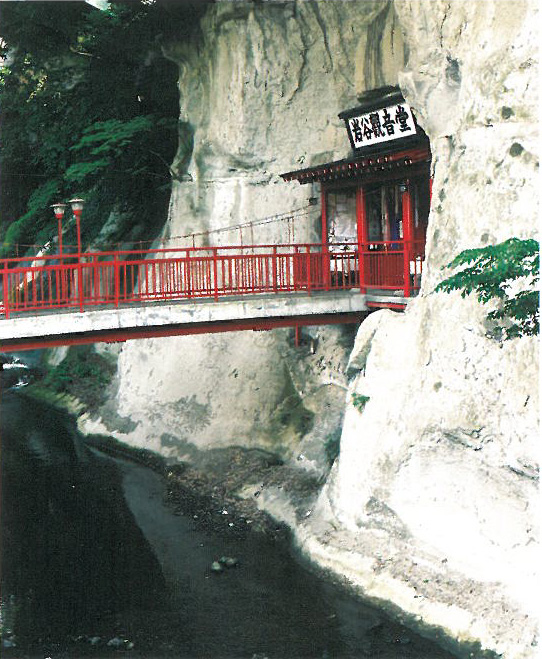

城の北西隅、白鳥川と馬淵川の合流点を望む断崖に造営された堂宇で、奥州三十三観音巡りの札所でもあります。傍らに九戸の乱の戦没者鎮魂のため造立され、その後に洪水で流失した「千補陀堂」(せんぼだどう)の建立碑があります。

※現在、岩谷橋の架け替え工事につき、観音堂前まではいけませんが、橋の前の仮堂で参拝することができます

![]()

★ガイド期間:4月6日(土)~11月30日(土)(1週間前までにお申し込みください)

★ガイド対応可能時間:10:00~15:00

★問い合わせ先:二戸市観光ツーリズム協会:0195-23-3641

※ガイドの都合により受けられない場合もございます。

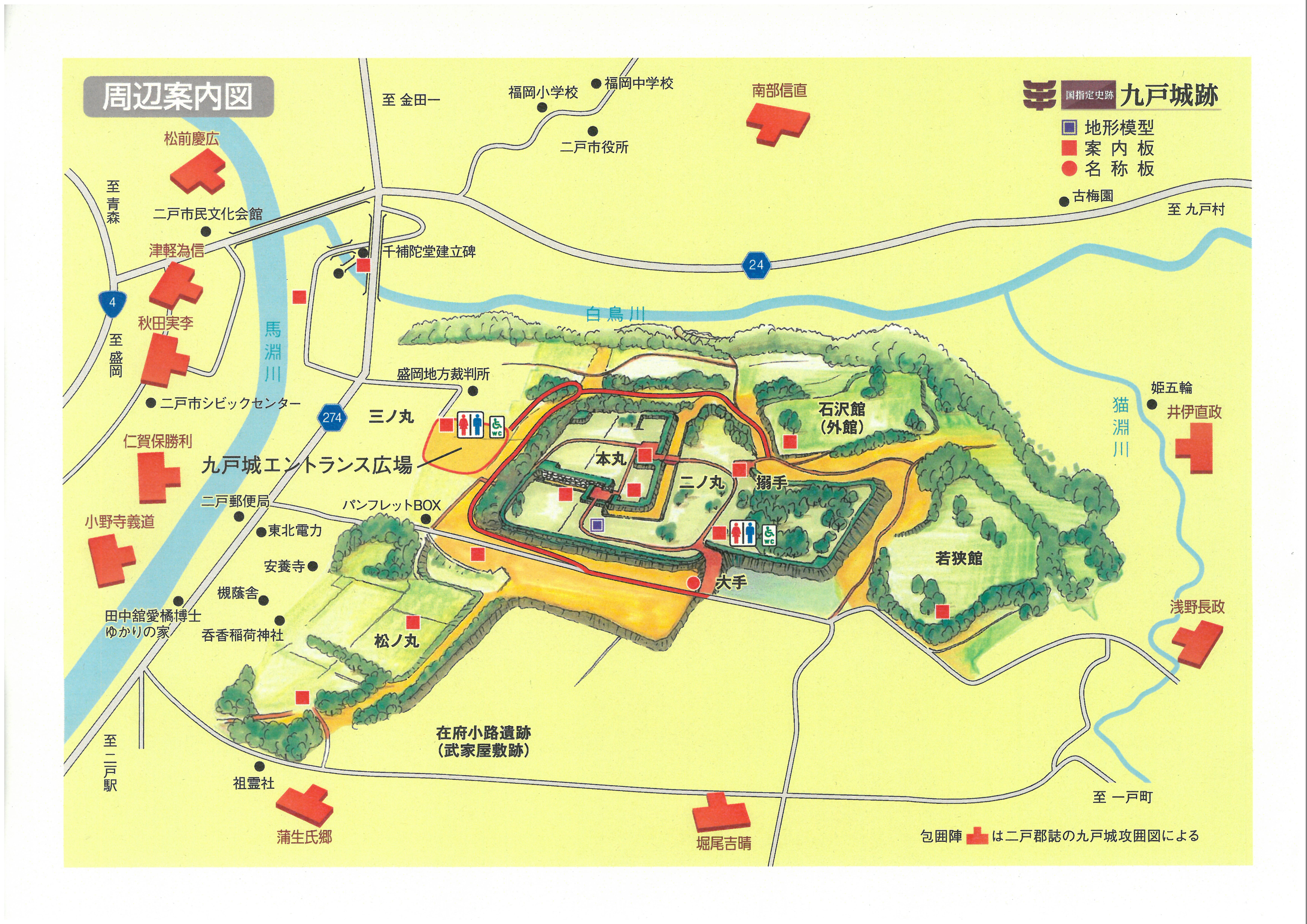

※ガイドハウスは九戸城エントランス広場にございます。